Verlorene Haustiere in Österreich

Es ist ein Albtraum, den jeder Tierbesitzer fürchtet: Die Tür steht einen Spalt offen, ein lauter Knall erschreckt den Hund beim Spaziergang, oder die Katze kehrt von ihrem Streifzug nicht zurück. Die plötzliche Leere und die aufsteigende Panik sind überwältigend. Das Problem verlorene Haustiere in Österreich ist mehr als nur eine persönliche Tragödie; es ist ein weit verbreitetes Phänomen mit tiefgreifenden emotionalen und statistischen Dimensionen. Jährlich erleben tausende Familien die quälende Ungewissheit, nicht zu wissen, wo ihr geliebtes Tier ist und ob es ihm gut geht.

In diesem Artikel tauchen wir tief in die Thematik ein. Wir beleuchten die aktuelle Datenlage und die Trends der Jahre 2020 bis 2024, analysieren die komplexen Herausforderungen, mit denen sich Besitzer konfrontiert sehen, und zeigen auf, wie moderne Technologien wie GPS-Tracker nicht nur bei der Suche helfen, sondern präventiv für unschätzbaren Seelenfrieden sorgen können.

Die emotionale Achterbahnfahrt: Was Besitzer vermisster Tiere durchmachen

Das Verschwinden eines Haustieres ist kein triviales Ereignis. Es stürzt die Besitzer in einen Zustand emotionalen Aufruhrs, der oft von Außenstehenden unterschätzt wird. Für die meisten Menschen ist ein Haustier ein vollwertiges Familienmitglied. Sein Verlust löst einen Prozess aus, der von Panik über systematische Suche bis hin zu tiefer Trauer reicht und den Alltag vollständig lähmt.

Die erste Panik und quälende Ungewissheit

Der Moment der Erkenntnis ist oft der schlimmste. Die Stille im Haus, der leere Fressnapf, der verwaiste Schlafplatz – all das sind schmerzhafte Erinnerungen an den fehlenden Gefährten. Sofort beginnt das Kopfkino: Ist das Tier in einen Keller gesperrt? Hat es sich verletzt? Wurde es gestohlen? Diese Fragen kreisen unaufhörlich im Kopf und lassen keinen klaren Gedanken zu. Die Ungewissheit ist eine Form psychischer Folter. Jedes Geräusch an der Tür weckt Hoffnung, die nur allzu oft enttäuscht wird. Schlaf wird zur Mangelware, die Konzentration auf Arbeit oder andere alltägliche Pflichten ist kaum noch möglich.

Der aufwändige und oft frustrierende Suchprozess

Nach der ersten Schockstarre beginnt eine fieberhafte, fast mechanische Suche, die enorme Ressourcen an Zeit, Energie und oft auch Geld verschlingt. Die Liste der zu erledigenden Aufgaben ist lang und zermürbend:

- Systematische Suche in der Umgebung: Das Abgehen bekannter Routen, das Rufen des Namens, das Durchsuchen von Gärten, Kellern und Garagen in der Nachbarschaft. Oft muss man auf das Wohlwollen der Nachbarn hoffen, um Zugang zu Grundstücken zu erhalten.

- Kontaktieren von offiziellen Stellen: Anrufe bei der örtlichen Polizei, dem Fundservice der Gemeinde (wie der Hotline der Stadt Wien), Tierärzten und Tierkliniken in der Umgebung. Jedes Telefonat ist mit der bangen Hoffnung verbunden, die erlösende Nachricht zu erhalten.

- Alarmierung von Tierheimen und Tierschutzorganisationen: Organisationen wie Tierschutz Austria oder lokale Tierheime sind zentrale Anlaufstellen. Man muss Vermisstenmeldungen aufgeben und regelmäßig nachfragen, ob ein passendes Tier abgegeben wurde.

- Erstellen und Verteilen von Suchplakaten: Das Gestalten, Drucken und Aufhängen von Flyern mit einem aktuellen Foto, einer Beschreibung des Tieres und den eigenen Kontaktdaten ist ein wesentlicher, aber auch sehr öffentlicher Schritt, der die eigene Verzweiflung für alle sichtbar macht.

- Nutzung digitaler Kanäle: Das Posten der Vermisstenmeldung in unzähligen Facebook-Gruppen (wie VERMISSTE/GEFUNDENE TIERE IN WIEN und UMGEBUNG), auf Plattformen wie der Tiersuchzentrale Österreich und bei Registern wie TASSO e.V. ist heutzutage unerlässlich, führt aber auch zu einer Flut von oft gut gemeinten, aber nicht hilfreichen Kommentaren, die zusätzlich belasten können.

Dieser Prozess ist nicht nur aufwändig, sondern auch emotional zermürbend. Jeder erfolglose Tag nagt an der Hoffnung und verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit.

Die Angst vor dem Schlimmsten: Unfälle und andere Gefahren

Ein entlaufenes Haustier ist in einer für ihn fremden und gefährlichen Welt auf sich allein gestellt. Die realen Gefahren sind vielfältig und für die Besitzer eine Quelle ständiger Angst. Dazu gehören der Straßenverkehr, Verletzungen durch andere Tiere oder Stürze, aber auch die Gefahr, in die Hände von Menschen mit schlechten Absichten zu geraten. Eine besonders schockierende und in der Öffentlichkeit wenig bekannte Gefahr ist der legale Abschuss von Haustieren.

„Jeder kennt die Plakate und Online-Meldungen ‚Hund entlaufen‘, ‚Katze vermisst‘. Viele dieser Tiere werden Opfer einer umstrittenen Praxis: dem Haustierabschuss durch Jäger*innen. Mindestens 30.000 Hunde und Katzen sterben jedes Jahr durch Jäger*innen, die sie als Bedrohung für Wildtiere sehen.“

Diese erschreckende Zahl verdeutlicht, dass die Sorge um das Leben des Tieres absolut berechtigt ist. Die Vorstellung, dass der geliebte Vierbeiner nicht nur verunfallt, sondern aktiv getötet werden könnte, ist für jeden Tierhalter unerträglich und verleiht der Suche eine noch dramatischere Dringlichkeit.

Verlorene Haustiere in Österreich: Ein Blick auf die Zahlen (2020–2024)

Um das Ausmaß des Problems „verlorene Haustiere in Österreich“ vollständig zu erfassen, ist ein Blick auf die statistischen Daten unerlässlich. Es ist jedoch wichtig vorauszuschicken: Eine zentrale, offizielle und lückenlose Statistik für das gesamte Bundesgebiet existiert nicht. Die Zahlen müssen aus verschiedenen Quellen – von Statistik Austria über regionale Meldungen bis hin zu den Daten von Tierschutzorganisationen – zusammengetragen werden, um ein möglichst klares Bild zu zeichnen. Diese Analyse zeigt deutliche Trends und deckt eine erhebliche Dunkelziffer auf.

Kontext: Haustierhaltung in Österreich als Basis

Zunächst muss man die Grundgesamtheit betrachten. Die Haustierhaltung in Österreich ist weit verbreitet und emotional tief in der Gesellschaft verankert. Laut Daten der Statistik Austria (basierend auf der Konsumerhebung 2019/20) und neueren Erhebungen hat sich die Zahl der Haushalte mit Tieren weiter erhöht:

- Im Jahr 2023 lebte in rund 1,8 Millionen österreichischen Haushalten (das sind 46 %) mindestens ein Haustier (pet-online, 2024).

- Die Zahl der Katzen wird auf über 1,5 Millionen geschätzt, während die Hundepopulation bei etwa 800.000 Tieren liegt.

- Katzen sind nach wie vor die beliebtesten Haustiere: In 22 % der Haushalte lebt mindestens eine Katze, in 13 % ein Hund.

Diese hohen Zahlen verdeutlichen das immense Potenzial für Vermisstenfälle. Jedes dieser Tiere ist ein potenziell verlorenes Haustier.

Regionale Daten als Indikator für das Gesamtbild

Da eine bundesweite Gesamtzahl fehlt, bieten regionale Daten einen wertvollen Einblick. Ein Bericht aus Tirol liefert eine konkrete und alarmierende Zahl: Allein in diesem Bundesland werden jährlich rund 3.000 Haustiere als vermisst gemeldet (meinbezirk.at, 2021). Rechnet man diese Zahl hoch und berücksichtigt die Bevölkerungs- und Haustierdichte in anderen Bundesländern wie Niederösterreich oder Wien, lässt sich erahnen, dass die österreichweite Zahl im fünfstelligen Bereich liegen muss.

Die Dunkelziffer und der „Katzen-Faktor“

Die offiziell gemeldeten Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs. Eine erhebliche Dunkelziffer existiert, da nicht jeder Verlust gemeldet wird. Besonders bei Katzen ist dies der Fall. Viele Besitzer warten zunächst ab, da Freigängerkatzen oft für längere Zeit unterwegs sind. Erst wenn die Abwesenheit ungewöhnlich lange andauert, wird eine offizielle Meldung erstattet.

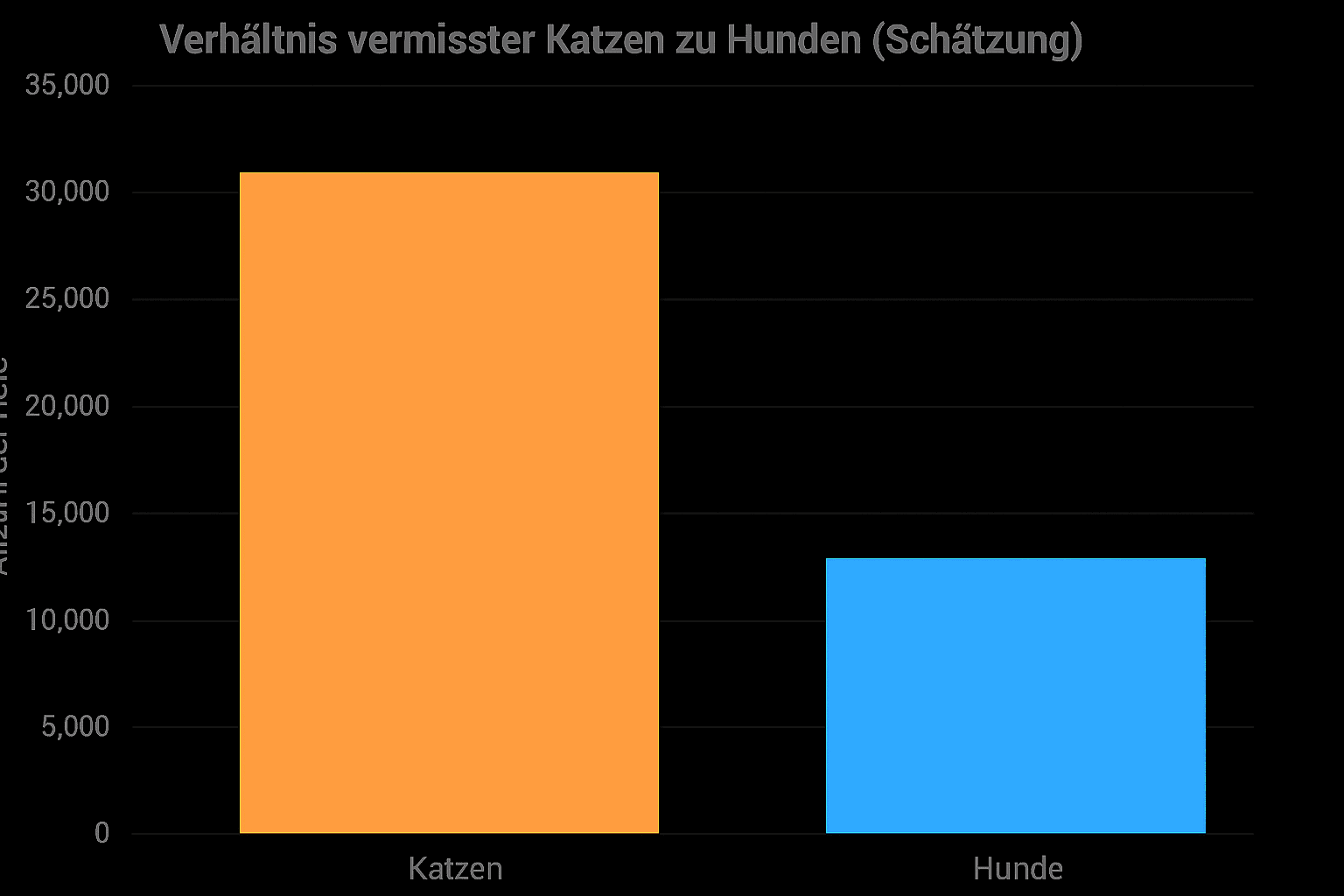

Daten von Tierschutzorganisationen, die Tiere registrieren, bestätigen dies eindrücklich. Die Organisation TASSO e.V., die auch in Österreich aktiv ist, veröffentlicht jährlich Zahlen für Deutschland, die als starker Trendindikator für den gesamten deutschsprachigen Raum gelten. Für das Jahr 2024 meldete TASSO:

- 90.600 entlaufene Katzen

- 28.700 entlaufene Hunde

Das Verhältnis von vermissten Katzen zu Hunden liegt also bei über 3:1 (TASSO e.V., 2024). Katzen sind aufgrund ihres natürlichen Erkundungsdrangs und ihrer Unabhängigkeit weitaus stärker gefährdet, zu verschwinden. Sie können versehentlich in Garagen oder Kellern eingesperrt werden, ihr Revier zu weit ausdehnen oder durch Kämpfe mit Artgenossen vertrieben werden.

Illustrative Schätzung der als vermisst gemeldeten Hunde und Katzen in Österreich pro Jahr, basierend auf regionalen Daten und Trendanalysen von Tierschutzorganisationen.

Der „Corona-Effekt“ und seine Folgen (2020-2022)

Die Jahre der COVID-19-Pandemie haben die Situation zusätzlich verschärft. Während der Lockdowns schafften sich viele Menschen unüberlegt ein Haustier an, um der Einsamkeit zu entgehen. Als die Maßnahmen gelockert wurden und der Alltag zurückkehrte, waren viele dieser neuen Besitzer mit der Verantwortung überfordert. Dies führte zu einer Welle von Abgaben in Tierheimen, aber auch zum vermehrten Aussetzen von Tieren (news.ORF.at, 2021). Ein ausgesetztes Tier wird unweigerlich zu einem vermissten Tier, das verzweifelt versucht, in einer unbekannten Umgebung zu überleben. Tierschutzorganisationen wie Tierschutz Austria berichteten von einem deutlichen Anstieg der „Corona-Tiere“ in ihren Einrichtungen.

Wichtige Erkenntnisse zur Datenlage

- Keine zentrale Statistik: Es gibt keine offizielle, österreichweite Gesamtzahl für vermisste Haustiere, was die genaue Erfassung erschwert.

- Hohe Dunkelziffer: Viele Fälle, insbesondere bei Katzen, werden nie offiziell gemeldet.

- Regionale Hotspots: Allein in Tirol werden jährlich ca. 3.000 Tiere vermisst, was auf eine hohe landesweite Zahl hindeutet.

- Katzen sind stärker betroffen: Das Verhältnis von vermissten Katzen zu Hunden liegt bei etwa 3:1.

- Pandemie-Folgen: Unüberlegte Anschaffungen während der Corona-Pandemie führten zu einem Anstieg ausgesetzter und somit verlorener Tiere.

Prävention ist der beste Schutz: Chippflicht und Registrierung

Angesichts der alarmierenden Zahlen und der emotionalen Belastung ist proaktives Handeln der Schlüssel zur Sicherheit von Haustieren. Glücklicherweise gibt es in Österreich eine solide gesetzliche Grundlage, die, wenn sie konsequent umgesetzt wird, die Chancen auf ein schnelles Wiedersehen drastisch erhöht. Die Kombination aus Mikrochip und Registrierung ist das Fundament jeder verantwortungsvollen Tierhaltung.

Gesetzliche Pflicht: Der Mikrochip als digitaler Fingerabdruck

In Österreich ist die Kennzeichnung von Hunden mittels eines elektronisch ablesbaren Mikrochips gesetzlich verankert. Gemäß § 24a des Tierschutzgesetzes (TSchG) müssen alle Hunde spätestens mit einem Alter von drei Monaten, jedenfalls aber vor der ersten Weitergabe, von einem Tierarzt gechippt werden. Diese Pflicht gilt ebenfalls für Katzen, die zur Zucht verwendet werden. Für alle anderen Katzen wird die Kennzeichnung dringend empfohlen.

Der Mikrochip ist ein reiskorngroßer Transponder, der unter die Haut des Tieres, meist im Nackenbereich, injiziert wird. Dieser Vorgang ist schnell, kaum schmerzhaft und sicher. Der Chip selbst enthält eine weltweit einmalige 15-stellige Identifikationsnummer. Er sendet keine Signale aus und hat keine Batterie; er wird erst durch ein spezielles Lesegerät aktiviert, das von Tierärzten, Tierheimen und Behörden verwendet wird. Dieser Chip ist der unveränderliche, digitale Fingerabdruck des Tieres.

Die offizielle Heimtierdatenbank: Das entscheidende Bindeglied

Ein häufiges und fatales Missverständnis ist, dass das Chippen allein ausreicht. Ein Chip ohne Registrierung ist jedoch wertlos. Die ausgelesene 15-stellige Nummer muss mit den Daten des Besitzers verknüpft sein, damit eine Kontaktaufnahme überhaupt möglich ist. Genau hier kommt die Heimtierdatenbank des Bundes ins Spiel.

Die Registrierung in dieser zentralen Datenbank ist für alle gechippten Hunde in Österreich ebenfalls gesetzlich verpflichtend. Sie ist das entscheidende Bindeglied zwischen der Chipnummer und dem Halter. Nur wenn die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) in der Datenbank aktuell sind, kann ein Tierarzt oder ein Tierheim nach dem Auslesen des Chips den Besitzer umgehend informieren. Die Registrierung kann online über die offiziellen Informationen zur Registrierungspflicht mittels ID Austria oder durch den Tierarzt erfolgen. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Daten bei einem Umzug oder einer neuen Telefonnummer sofort zu aktualisieren.

Zusätzliche Sicherheit durch private Register

Neben der verpflichtenden nationalen Datenbank bieten private, oft international agierende Tierschutzorganisationen zusätzliche Registrierungsdienste an, die eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Die bekanntesten im deutschsprachigen Raum sind:

- TASSO e.V.: Europas größtes kostenloses Haustierregister. TASSO bietet eine 24-Stunden-Notruf-Hotline, hilft bei der Erstellung von Suchplakaten und verfügt über ein riesiges Netzwerk von Helfern und Suchern. Eine Registrierung dort erhöht die Reichweite der Suche enorm, insbesondere im grenznahen Ausland.

- PETCARD: Eine österreichische Meldestelle, die ebenfalls eine automatische Meldung an die offizielle Heimtierdatenbank durchführt. PETCARD bietet zusätzliche Services wie eine Halsbandmarke mit QR-Code, die ein schnelles Identifizieren auch ohne Lesegerät ermöglicht.

Die doppelte Registrierung – in der offiziellen Heimtierdatenbank und bei einem privaten Dienst – bietet ein maximales Sicherheitsnetz und sollte für jeden verantwortungsbewussten Tierhalter eine Selbstverständlichkeit sein.

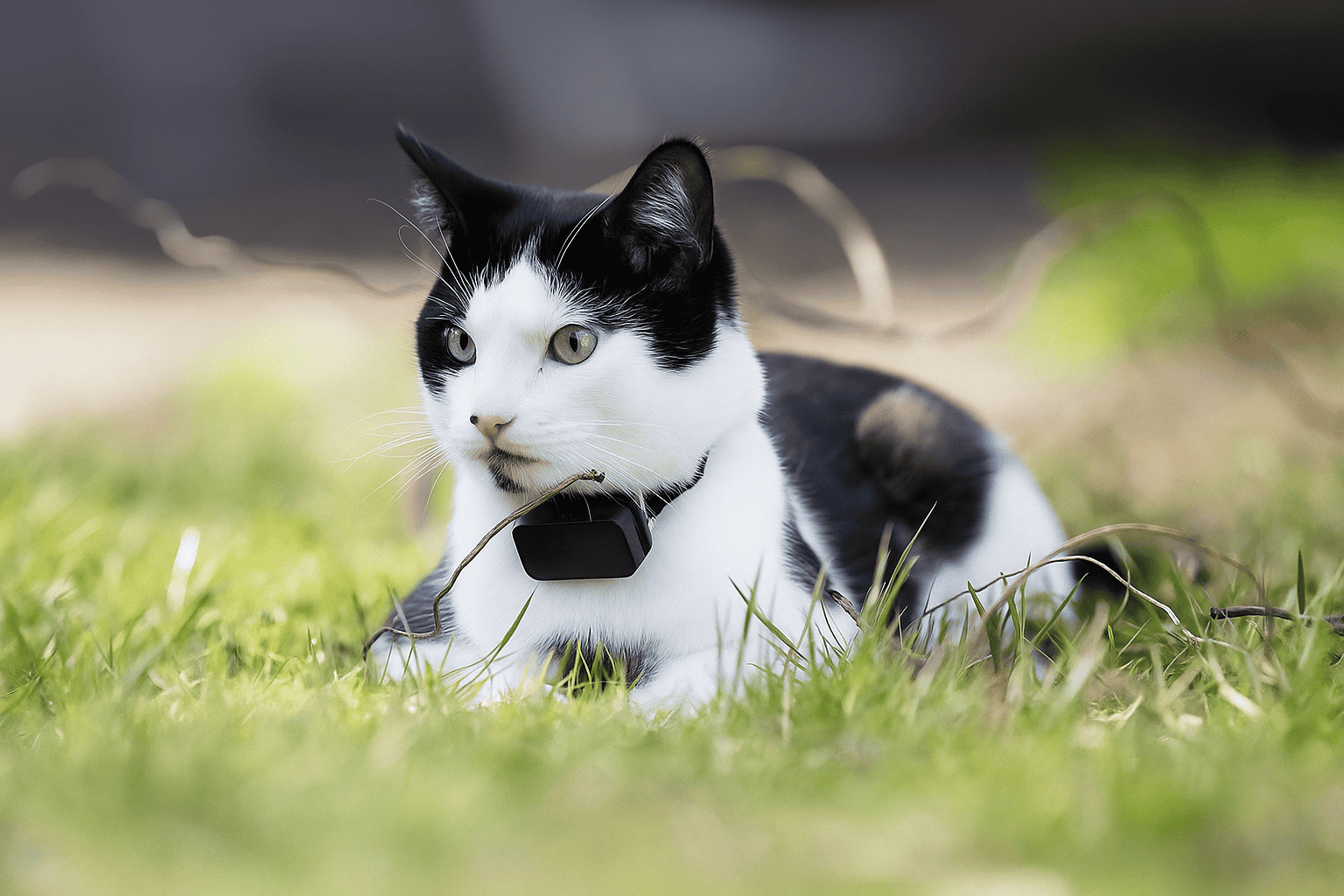

Die moderne Lösung: Wie GPS-Tracker für Seelenfrieden sorgen

Während Chippflicht und Registrierung essenziell sind, um ein gefundenes Tier zurückzubringen, setzen moderne Technologien einen Schritt früher an: Sie helfen, ein verlorenes Tier aktiv und schnell zu orten, bevor es in Gefahr gerät. GPS-Tracker für Haustiere haben sich in den letzten Jahren von einem Nischenprodukt zu einem unverzichtbaren Sicherheitsinstrument für viele Tierbesitzer entwickelt. Sie bieten proaktiven Schutz und einen unschätzbaren Seelenfrieden.

Was ist ein GPS-Tracker und wie funktioniert er?

Ein GPS-Tracker für Haustiere ist ein kleines, leichtes Gerät, das am Halsband oder Geschirr befestigt wird. Im Gegensatz zu einfachen Bluetooth-Trackern (wie z.B. Apple AirTags), deren Reichweite auf wenige Meter beschränkt ist und die auf die Nähe anderer Geräte angewiesen sind, arbeitet ein GPS-Tracker autonom und mit praktisch unbegrenzter Reichweite. Seine Funktionsweise basiert auf zwei Kerntechnologien:

- GPS (Global Positioning System): Der Tracker empfängt Signale von mehreren Satelliten (oft auch von Systemen wie GLONASS oder Galileo), um seine exakte Position auf der Erdoberfläche zu bestimmen.

- Mobilfunknetz: Eine integrierte SIM-Karte (meist eine eSIM) sendet diese Positionsdaten über das Mobilfunknetz (LTE/4G) an die Server des Herstellers. Von dort werden die Daten in Echtzeit an eine App auf dem Smartphone des Besitzers weitergeleitet.

Diese Kombination ermöglicht es, den Standort des Tieres jederzeit und von überall aus auf einer digitalen Karte zu sehen, solange Mobilfunkempfang besteht. Führende Hersteller wie das österreichische Unternehmen Tractive oder Weenect haben diese Technologie perfektioniert und bieten robuste, wasserdichte und leichte Geräte an.

Vorteil 1: Echtzeit-Ortung – Wissen, wo Ihr Liebling jetzt ist

Der offensichtlichste und wichtigste Vorteil ist die Live-Ortung. Anstatt in Panik die Nachbarschaft abzusuchen, können Besitzer die App öffnen und den genauen Standort ihres Tieres auf einer Karte sehen. Die meisten Tracker bieten einen „Live-Tracking“-Modus, in dem die Position alle paar Sekunden aktualisiert wird. Dies ermöglicht eine gezielte und effiziente Suche. Man kann sich direkt zum Standort des Tieres begeben, anstatt ziellos umherzuirren. Diese Funktion ist Gold wert, wenn ein Tier desorientiert, verletzt oder irgendwo eingesperrt ist.

Vorteil 2: Virtueller Zaun (Geofencing) – Sofortige Warnung bei Ausreißern

Dies ist der proaktive Schutzmechanismus. In der App kann ein sicherer Bereich, ein sogenannter „Geofence“, definiert werden – zum Beispiel der eigene Garten oder der Häuserblock. Verlässt das Tier diesen vordefinierten Bereich, erhält der Besitzer sofort eine Push-Benachrichtigung auf sein Smartphone. Diese sofortige Warnung ermöglicht es, unmittelbar zu reagieren, oft noch bevor das Tier weit weggelaufen ist. Besonders für „Ausreißkünstler“ oder in neuen Umgebungen (z.B. im Urlaub) ist diese Funktion ein unschätzbarer Sicherheitsgewinn.

Vorteil 3: Positionsverlauf – Das geheime Leben Ihres Tieres entdecken

Neben der reinen Sicherheitsfunktion bieten GPS-Tracker auch faszinierende Einblicke in das Leben der Vierbeiner. Der Positionsverlauf zeichnet die Routen und Aufenthaltsorte des Tieres über Tage und Wochen auf. Besonders bei Freigängerkatzen ist dies spannend: Wo sind die Lieblingsplätze? Welche Nachbarn werden besucht? Wie groß ist das Revier wirklich? Diese Daten helfen nicht nur, das Verhalten des eigenen Tieres besser zu verstehen, sondern können im Vermisstenfall auch wertvolle Hinweise auf wahrscheinliche Verstecke geben. Viele moderne Tracker bieten zudem Aktivitäts- und Schlaftracking, was Rückschlüsse auf die Gesundheit des Tieres zulässt. Einen detaillierten Überblick über verschiedene Modelle finden Sie in unserem großen Vergleich der besten GPS-Tracker für Hunde.

Proaktiver Schutz ist die beste Tiervorsorge

Die Sorge um verlorene Haustiere in Österreich ist, wie die Analyse der verfügbaren Daten zeigt, mehr als berechtigt. Zehntausende Tiere verschwinden jedes Jahr, was für ihre Besitzer eine Zeit extremer Angst und Ungewissheit bedeutet. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Tierhalter heute über ein Arsenal an wirksamen Werkzeugen verfügen, um ihre Lieblinge zu schützen.

Das Fundament bildet die gesetzlich verankerte Verantwortung: Die Kennzeichnung mittels Mikrochip und die lückenlose Registrierung in der nationalen Heimtierdatenbank sind unverzichtbare erste Schritte. Sie stellen sicher, dass ein gefundenes Tier schnell und eindeutig zugeordnet werden kann.

Den ultimativen Schutz in der heutigen Zeit bietet jedoch die Kombination dieser passiven Sicherheit mit aktiver, technologischer Prävention. Ein GPS-Tracker ist kein Luxusartikel mehr, sondern eine sinnvolle Investition in die Sicherheit und den eigenen Seelenfrieden. Die Möglichkeit, sein Tier in Echtzeit zu orten, bei Verlassen eines sicheren Bereichs sofort alarmiert zu werden und seine Wege nachzuvollziehen, verwandelt hilflose Panik im Ernstfall in gezieltes Handeln.

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Sorgen Sie jetzt für die Sicherheit Ihres vierbeinigen Familienmitglieds. Eine Kombination aus vorschriftsmäßiger Registrierung und einem zuverlässigen GPS-Tracker bietet den bestmöglichen Schutz. Schützen Sie, was Sie lieben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Wie viele Haustiere gehen in Österreich jährlich verloren?

- Es gibt keine exakte, landesweite offizielle Statistik. Schätzungen, die auf Daten von Tierheimen und Organisationen basieren, deuten jedoch auf mehrere zehntausend Fälle pro Jahr hin. Allein in Tirol werden jährlich rund 3.000 Haustiere als vermisst gemeldet.

- Ist ein GPS-Tracker für eine reine Wohnungskatze sinnvoll?

- Ja, absolut. Viele als vermisst gemeldete Wohnungskatzen entwischen unbemerkt durch eine offene Tür oder ein gekipptes Fenster. Da sie die Umgebung nicht kennen, ist die Gefahr, dass sie sich verirren, besonders hoch. Ein GPS-Tracker bietet hier entscheidende Sicherheit.

- Was ist der Unterschied zwischen einem GPS-Tracker und einem Apple AirTag?

- Ein GPS-Tracker hat eine eigene SIM-Karte und nutzt GPS-Satelliten, um den Standort weltweit und in Echtzeit zu bestimmen. Ein AirTag nutzt Bluetooth und ist darauf angewiesen, dass sich ein Apple-Gerät in der Nähe befindet, um seinen Standort zu übermitteln. Für die zuverlässige Ortung eines sich bewegenden Tieres ist ein GPS-Tracker die deutlich überlegene Technologie.

- Ist die Registrierung meines Hundes in der Heimtierdatenbank Pflicht?

- Ja, in Österreich ist die Kennzeichnung mittels Mikrochip sowie die anschließende Registrierung jedes Hundes in der offiziellen Heimtierdatenbank des Bundes gesetzlich vorgeschrieben. Dies ist entscheidend, um ein gefundenes Tier seinem Besitzer zuordnen zu können.